Un film d’Élodie Degavre (2022, 67′) – Prix du public au Brussels Art Film Festival 2022

À Bruxelles, le terme “Architecte” est une vieille insulte bien connue due aux massacres provoqués par la bruxellisation. Au sortir de mai 68, cette mauvaise réputation nationale n’a pas empêché quatre audacieux.ses visionnaires Simone et Lucien Kroll, Paul Petit et Jean Englebert de se lancer dans le métier à leur manière. Leur point commun ? Impliquer les futurs habitants dans la conception et dans la construction de leur propre habitation. À contre-courant de l’image négative que peut avoir le préfabriqué, ils vont considérer l’industrialisation comme un moyen de renouer des liens forts entre l’homme et son habitat. À l’aide d’archives stupéfiantes et de la rencontre de ces quatre vieux rêveur.ses, Élodie Degavre, elle-même architecte, nous raconte un pan passionnant de l’histoire de l’architecture en Belgique et nous entraîne ainsi dans une aventure au potentiel révolutionnaire dont on devrait toutes et tous s’inspirer.

Un événement mensuel en collaboration avec Cinergie.be

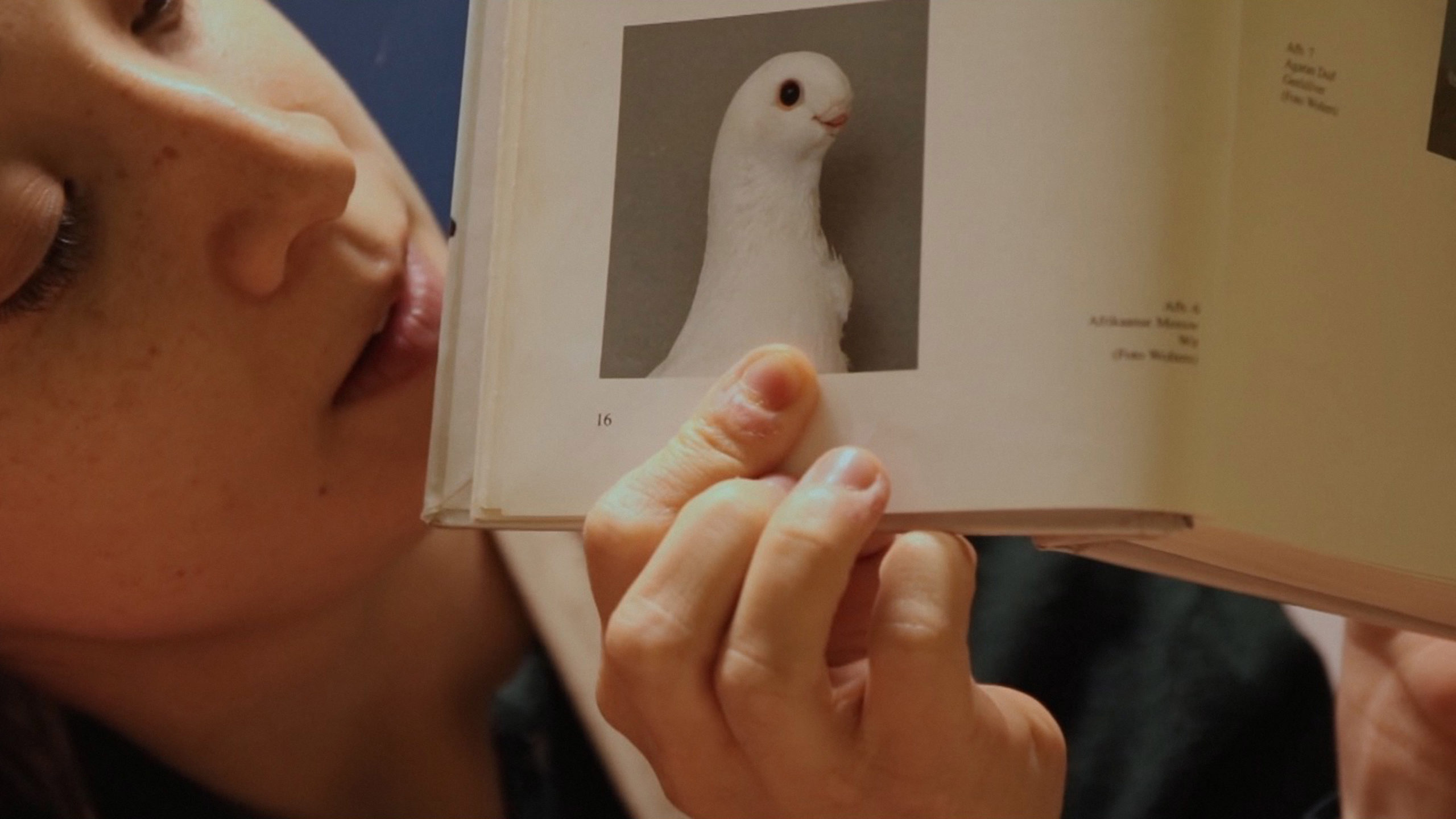

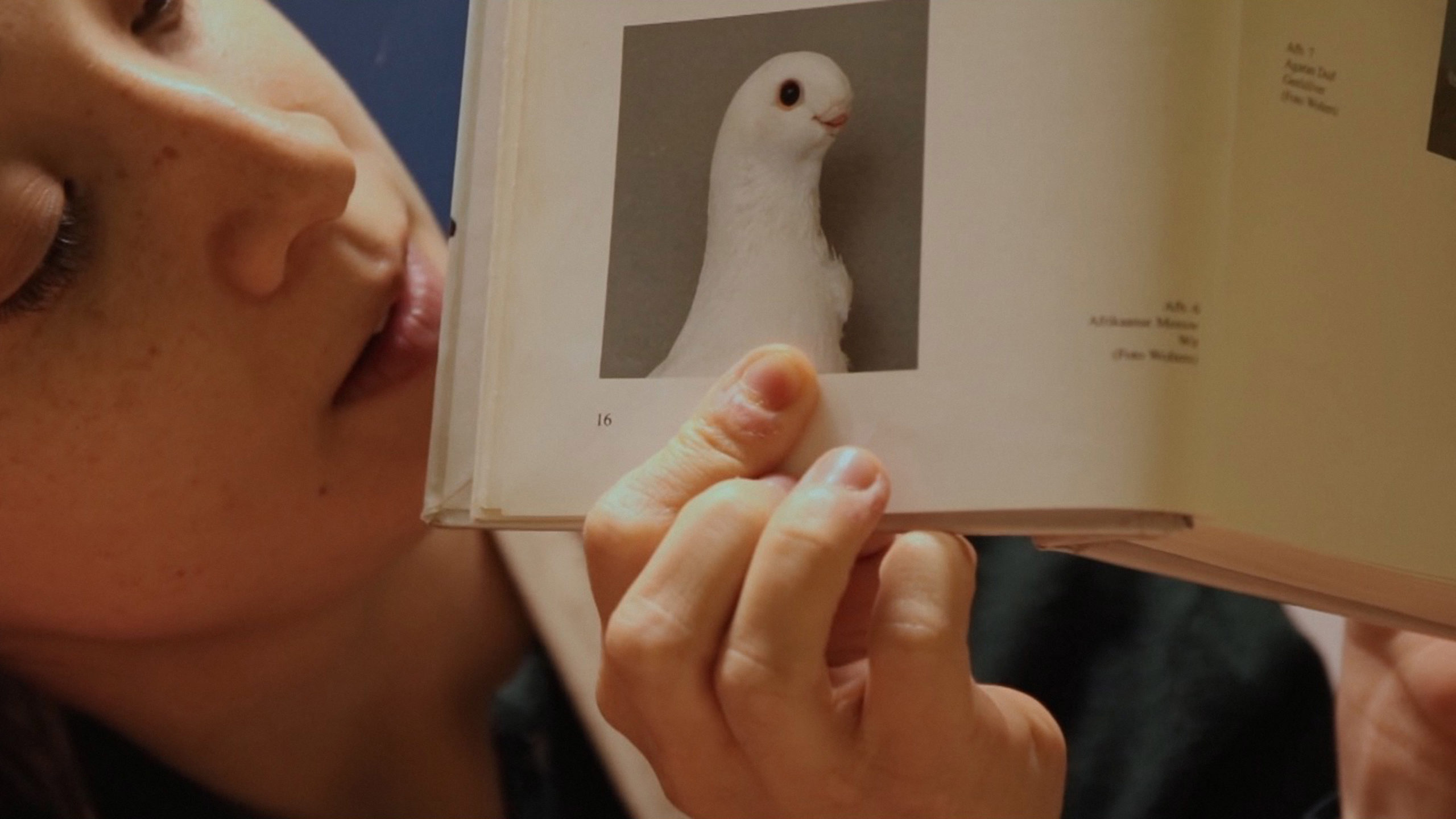

Un film d’Annelein Pompe (2021, 47′) – Prix SCAM du Brussels Art Film Festival 2022

À Gand, la Bonne-à-rien néerlandaise travaille dans un magasin de miel. Elle aurait aimé sans doute mener la vie d’artiste mais que voulez-vous ? Il faut bien manger et payer son loyer. La Bonne-à-rien néerlandaise a un ami de l’autre côté de la rue, Usman, un poète pakistanais colombophile. La nuit, à l’heure où les gens habituellement dorment et les pigeons aussi, Usman, lui, travaille dans son night shop. Il y a aussi Clara qui vit dans le rêve de la Bonne-à-rien néerlandaise, les experts omniscients, Geert qui photographie les yeux des pigeons et Francesco bien sûr, l’homme qui murmure à leurs oreilles. Toute cette histoire, c’est un pigeon qui vous la racontera. Son nom, c’est Lukaku. Certes, Lukaku a la tête à l’envers et il n’a jamais pu voler mais il en sait long sur ces travailleurs cachés que l’on appelle aussi les artistes.

Un événement mensuel en collaboration avec Cinergie.be

Un film d’Astrid Mertens (2022, 17′)

Touche-à-tout arrivé à la composition malgré lui comme il le raconte, Walter Hus n’est jamais là où on l’attend. À la fois compositeur de musique classique et d’opéra, il a aussi créé des œuvres avec des dessinateurs, des écrivains, des musiciens rock ou techno, des DJ ou des chorégraphes, ne méprisant aucun art et ne faisant aucune hiérarchie entre eux. Le projet d’un nouveau “cyborg-opéra” l’amène ici à travailler avec la chorégraphe belge Isabella Soupart dans le cadre d’une résidence artistique. C’est l’occasion pour la réalisatrice de plonger dans les méandres des souvenirs – ici symbolisés par des couloirs – et de partir dans un voyage musical en compagnie de cet homme qui ne tient pas en place et semble avoir trois idées à la seconde, douze projets par minute. Issu de la classe populaire, cet homme arrivé à la musique par amour pour sa professeure de piano raconte avant tout qu’elle s’inscrit dans le corps et est faite pour être vécue collectivement

C’est un mot, Schibboleh, difficilement prononçable, qui servit de checkpoint dans la Bible pour reconnaître ses ennemis. C’est une expression qui désigne aujourd’hui un signe verbal d’appartenance. Avec By the Throat, et à travers des exemples et des images captés aux 4 coins du monde, Effi et Amir nous emmène à la découverte d’une frontière solide, et pourtant invisible : celle qui définit les sons que nous pouvons émettre et les mots que nous pouvons prononcer. Un voyage troublant et passionnant au pays des phonèmes, du continuum linguistique et de la dysphonie.

Un événement mensuel en collaboration avec Cinergie.be

Pendant deux ans, Hara Kaminara aura été la photographe de l’Aquarius, ce navire qui a sillonné la Méditerranée pour porter secours aux embarcations fragiles et bondées qui cherchent à rejoindre l’Europe en risquant tous les périls. Ce film poignant sous le signe des violences de notre monde questionne ce que peut le documentaire, car Lettre à Nikola est une réflexion profonde et grave sur le pouvoir des images, sur ce que signifie aujourd’hui témoigner.

Un événement mensuel en collaboration avec Cinergie.be

Un film de Marie-Françoise Plissart (2019, 52′)

À Kinshasa, une dizaine d’anciens membres de gangs violents ont formé un groupe de percussionnistes, les Beta Mbonda. Ils jouent avec tout ce qui leur tombe sous la main et construisent entre eux une nouvelle fraternité.

Comme un écho à ses travaux photographiques réalisés depuis de nombreuses années en République Démocratique du Congo, Marie-Françoise Plissart signe un documentaire à la fois vital et contemplatif sur un douzaine d’anciens Kulunas, des délinquants issus de gangs criminels instrumentalisés par le pouvoir politique et édictant leur loi à la population locale. Devenus aujourd’hui musiciens du groupe les Beta Mbonda, ces garçons ont transformé leurs vies par la musique et ainsi scellé leur amitié. Entre petits boulots et improvisations musicales, ils inventent des rythmes et chantent les difficultés de la vie quotidienne avec un esprit de jeu aux apparences légères. Tel un chœur grec, à partir d’instruments traditionnels ou d’objets banals, leurs chants résonnent dans l’espace de Kinshasa et se font l’écho d’une ville-Monde à la dérive. La réalisatrice offre des plans larges, des moments de rêveries aux sons des tambours, des petites scènes théâtralisées qui apportent un décalage heureux face à la violence socio-économique décrite dans les chansons. Elle se tient à contre-courant du cliché habituel consistant à filmer Kinshasa à toute allure et dans le chaos. Sans aucun misérabilisme ni pathos, elle construit son film comme une sculpture qui raconterait, par l’évidence de sa forme, la nécessité de construire ensemble, de prendre possession d’un espace et d’un temps qui devraient nous appartenir. Un film inclassable, qui chaloupe entre documentaire et fiction, à l’endroit juste où le plaisir de jouer rebondit sur celui de l’enregistrer.

Un film de Cordelia Dvoràk (2018, 58′)

“Rouquine, juive, gauchère, étrangère.” Ce portrait croqué en vitesse de Marceline Rozenberg, c’est elle-même qui nous l’offre : Marceline n’a jamais eu besoin des autres pour se définir ou pour trouver sa place dans le monde. Née de parents juifs polonais immigrés en France, rescapée des camps nazis, camarade de déportation de Simone Veil, compagne du cinéaste Joris Ivens, Marceline Rozenberg va devenir Marceline Loridan-Ivens, et rester toute sa vie une femme libre, engagée ainsi qu’une cinéaste passionnée. Car ce n’est pas au départ par l’écriture ou la parole publique qu’elle va rompre le silence sur sa déportation, mais par l’intermédiaire du cinéma, et plus spécialement dans un documentaire de cinéma-vérité signé Jean Rouch et Edgar Morin intitulé ‘Chroniques d’un été’. Si ‘Marceline une femme un siècle’ est, bien entendu, le portrait d’une artiste et d’une témoin majeure du 20e siècle, il est aussi un film sur le cinéma et la survie grâce à cet art. Le récit, agrémenté d’archives filmées exceptionnelles, de photographies inédites et du témoignage de ses proches se nourrit surtout de l’énergie et de la verve de cette femme alors âgée de 90 ans qui n’a rien perdu de son impertinence pour parler d’histoire, de politique ou d’art. Ses films sur l’indépendance algérienne, la lutte pour l’indépendance vietnamienne ou encore de la Révolution culturelle en Chine resteront les témoignages de sa vision du monde et de la liberté. Marceline Loridan-Ivens est morte en 2018.

Un film de Caroline D’hondt (2010, 52′)

Alfredo Vilchis est l’un des derniers peintres mexicains d’ex-voto. Il perpétue cette tradition consistant à peindre de petits tableaux offerts en remerciement à un saint ou une vierge pour son intervention miraculeuse.Observatrice discrète de ce monde où profane et divin tout à coup se rencontrent, la réalisatrice ne cède ni au didactisme, ni aux préjugés. Avec respect et humilité, prenant le temps qu’il faut, elle se fait, à l’image de son personnage, la recenseuse, la glaneuse de la parole, avançant d’entretiens en entretiens, choisis pour leur force narrative et leur puissance évocatrice. Ainsi, Ex-voto se tient tout entier dans la chronique des bonheurs et malheurs des petites gens, à l’écoute d’une parole archaïque, celle qui se chuchote et se pleure et vient se déposer dans l’espérance d’un monde meilleur, hors du monde.

Un film de Marianne Lambert (2015, 67′)

Chantal Akerman nous fait remonter le fil de son parcours nomade, de Bruxelles à Tel-Aviv, de Paris à New York. Se confrontant à son public, elle analyse ici le sens de son existence comme de son œuvre et revient aux origines de son langage cinématographique pour tenter une définition de ses partis pris esthétiques.